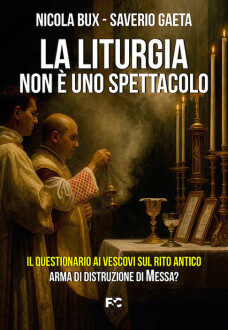

Juste après la publication, la semaine dernière, de la nouvelle explosive sur la nature réellement positive du rapport des évêques du monde entier sur Summorum Pontificum, Monseigneur Nicola Bux, l’un des grands noms de la liturgie de notre époque et l’un des principaux conseillers de Benoît XVI, a publié un livre contenant plus de détails sur l’événement. Monseigneur Bux a longuement parlé de ces questions dans une interview accordée à Stefano Chiappalone, du site d’information italien Bussola Quotidiana :

Mgr Bux, ce n’est donc pas la majorité des évêques qui poussait à « supprimer » la messe traditionnelle ?

Le premier à s’en étonner a été le pape Benoît, comme nous le savons grâce au livre de Mgr Gänswein, Rien que la vérité. Mais pour beaucoup d’autres aussi, il était surprenant que les évêques du monde entier adoptent une position aussi négative à l’égard d’un acte – Summorum Pontificum – qui avait effectivement rétabli la paix liturgique, souhaitée par Benoît XVI lui-même, et qui avait en même temps rendu justice à un héritage précieux et millénaire. D’ailleurs, on ne comprend pas pourquoi on redécouvre partout la tradition, même dans le domaine de la gastronomie (« cuisine traditionnelle »), mais cela ne devrait pas s’appliquer à la liturgie. Ne parlons pas du grand héritage des rites orientaux, récemment souligné par Léon XIV.

Les mesures de Traditionis Custodes ont également été justifiées en faisant appel à de prétendues attitudes anti-ecclésiales. Pourtant, en lisant les réponses des évêques, on a l’impression qu’il s’agit de cas limités et non pas d’un appel à l’abolition de Summorum Pontificum…

Il est toujours difficile d’analyser le sens de l’Eglise et la foi des gens. On pourrait alors aussi faire une analyse de toutes les personnes qui assistent à la messe ordinaire : si elles ont un sens de l’Église, si elles se sentent en accord avec l’Église sur les vérités de la foi et de la morale. Nous savons bien que ce n’est pas le cas. Il n’est donc pas correct d’attribuer au rite extraordinaire un sensus Ecclesiae déformé. Il y a eu des désaccords de tous les côtés, même dans les cercles progressistes (pensez au catéchisme hollandais), mais ce n’est pas une raison pour exclure les gens de l’Église.

Dans le questionnaire, certains évêques notent les effets positifs de l’ancien rite, même pour ceux qui célèbrent le nouveau. Mais alors, son interdiction serait-elle une perte pour tout le monde, et pas seulement pour tel ou tel groupe ?

Certainement. Si la forme ordinaire ou Novus Ordo – que ses partisans présentent comme un développement de l’ancien rite – a connu, comme nous le savons, des « déformations à la limite du supportable » (Benoît XVI, 7 juillet 2007), cela signifie évidemment qu’elle avait besoin de restaurer le sens du mystère qui est bien présent dans les liturgies orientales (comme nous l’a rappelé le pape Léon) et qui l’est également dans l’ancien rite. Même les orthodoxes qui participent parfois au rite dit extraordinaire ou Vetus Ordo en sont impressionnés. En tant que spécialiste de la liturgie byzantine, je peux dire que s’il existe un rite qui ressemble beaucoup au rite byzantin, c’est bien le rite romain ancien. Alors pourquoi rompre une relation qui, soit dit en passant, est également très bonne pour la rencontre avec les chrétiens d’Orient ? Je voudrais juste mentionner que lorsque le motu proprio Summorum Pontificum a été publié, le patriarche de Moscou de l’époque, Alexis II, a complimenté le pape Benoît parce qu’il a dit que ce n’est qu’en retrouvant les racines, les traditions et les liturgies communes que les chrétiens se rapprocheront les uns des autres.

Quel a été l’effet de Traditionis Custodes à ce jour ?

Je pense que, dans l’ensemble, l’effet n’a pas été très impressionnant. Bien sûr, l’obéissance qui doit caractériser les évêques et les prêtres a évidemment ralenti la célébration de l’ancien rite romain, mais elle ne peut guère l’arrêter. La réalité de la traditio est comme l’eau du fleuve qui s’enrichit au fur et à mesure qu’elle coule. Mais si nous rejetons cette richesse de foi, de prière et de liturgie que nous avons reçue, comment voulez-vous que les nouvelles générations puissent renouer avec l’Eglise catholique ? Regardons plutôt les jeunes qui participent aux pèlerinages traditionnels, comme Paris-Chartres ou Covadonga en Espagne, et d’autres qui s’annoncent. L’espoir est que nous abandonnions une fois pour toutes l’idéologie qui tend à s’accrocher à l’ecclésiologie et à la liturgie, parce que l’Église est toujours une réalité qui vient d’en haut, la Jérusalem céleste qui descend parmi nous, et non quelque chose que l’on « fabrique ». Le pape Benoît a beaucoup insisté sur ce point : la liturgie n’est pas le résultat de notre arbitraire de prêtres ou d’évêques, ni du pape et du siège apostolique. Car même le Pape est soumis à la Parole de Dieu et donc à la tradition que cette Parole, au cours de deux millénaires, a transmise à la génération actuelle.

Est-ce pour cela que le volume s’ouvre sur une présentation de la messe à travers les siècles ?

Exactement, il s’agit de démontrer – par un excursus nécessairement concis – que ce que nous professons provient de la tradition apostolique, et non de l’inventivité de quelqu’un. Dans ce livre, nous avons voulu poser le problème des questions qui se posent à nous.

Il est trop tôt pour dire comment Léon XIV va évoluer, mais que peut-on espérer pour l’avenir de la « paix liturgique » ?

Il faut reprendre le chemin de la « réforme de la réforme », au sens où l’entendait Benoît XVI, en partant du constat que la réforme liturgique n’a pas vraiment décollé, ou a volé très bas, au point de permettre les déformations, l’arbitraire, les messes sur le tapis, etc. C’est parce qu’elle n’a pas été « blindée » par des normes et des sanctions canoniques, bien que Sacrosanctum Concilium ait été très clair à ce sujet, en avertissant que personne « même si c’est un prêtre, n’ose, de sa propre initiative, ajouter, enlever ou changer quoi que ce soit en matière liturgique » (22:3). Demandons-nous ce qui s’est passé au lieu de cela au cours de ces soixante années et étudions à nouveau comment cela s’est passé. Je fais une proposition directement au Pape et au Préfet du Culte Divin : ayez le courage d’étudier les documents du Consilium établi par Paul VI pour l’exécution de la réforme liturgique, ou les Mémoires de Louis Bouyer, l’un des grands experts qui y ont participé… ayez le courage de faire la vérité. Et donc de récupérer, non pas par imposition mais avec la patience de la charité, ce qui reste sur le terrain, de replanter les branches coupées, pour utiliser une image augustinienne.

C’est ce travail que j’appellerais « la réforme de la réforme », sans prétention idéologique mais comme un fait, une confrontation respectueuse, qui ne peut certainement pas se faire du jour au lendemain. En attendant, laissons les deux formes rituelles « fermenter » – comme l’ont dit la plupart des évêques en réponse au questionnaire et comme l’a demandé Summorum Pontificum. Si Jésus parle du sage scribe qui tire de son trésor nova et vetera, des choses nouvelles et des choses anciennes, on ne voit pas pourquoi nous ne pourrions pas en faire autant pour le grand héritage traditionnel de la liturgie.

Ben voyons…Paris, Grenoble, Quimper, Dijon, Toulon, USA, Espagne… et j’en passe !

Que l’épiscopat français cesse de nous prendre pour des lapins de six semaines !

Sortez vos mouchoirs chers fidèles traditionalistes ! le vent tourne et certains prélats semblent avoir des remords…

Que certains évêques aient eu le courage de résister à François et ses fidèles lieutenants progressistes et antitradition pour ne pas déclarer la guerre liturgique dans leurs Diocèses c’est une chose mais que les évêques collabos aient suivi à la lettre le programme de destruction massive de la tradition de notre Sainte-Mère l’Eglise en est une autre.

Pas responsables mais coupables d’avoir obéi à ce motu proprio avec zèle et diligence sans aucun esprit critique, comme des petits préfets catholiques , exécuteurs de décisions scandaleuses!

On se pose des questions sur leur esprit de discernement et leur sens de la charité pastorale.

Cette histoire va laisser des traces durables notamment dans les jeunes générations qui ont été persécutées.

Pardonnons, mais restons vigilants!