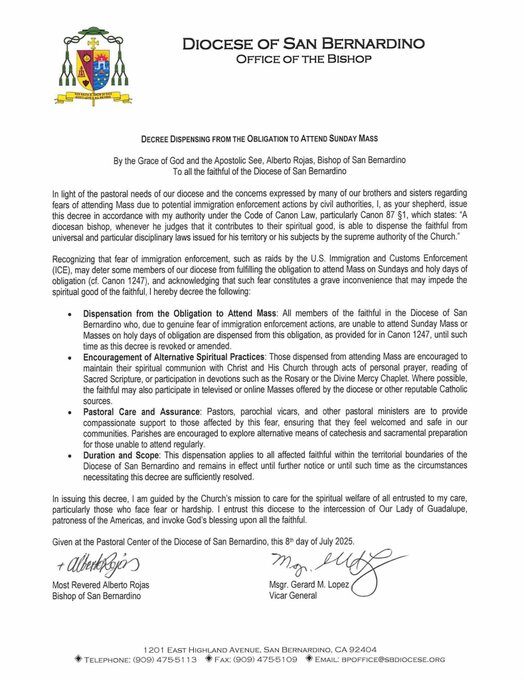

Au cœur de la Californie, l’évêque de San Bernardino, Mgr Alberto Rojas, a publié le 8 juillet 2025 un décret dispensant tous les fidèles du diocèse de l’obligation d’assister à la messe dominicale et aux jours saints d’obligation. La raison ? La crainte, exprimée par certains immigrés, d’être soumis à des contrôles par les autorités civiles – notamment l’ICE (Immigration and Customs Enforcement) – à proximité des églises ou pendant les célébrations liturgiques.

Sur le papier, la mesure invoque le can. 87 §1 du Code de droit canonique, qui permet à un évêque diocésain de dispenser les fidèles des lois disciplinaires lorsque cela profite à leur bien spirituel. Mais c’est précisément ce prétendu « bien spirituel » qui soulève plus d’une question.

La lettre épiscopale reconnaît que « la crainte de mesures coercitives de la part des autorités d’immigration peut empêcher certains fidèles d’accomplir leur obligation dominicale », et qu’ils sont donc dispensés de l’obligation elle-même. Mais cette logique cache une profonde ambiguïté : si la crainte est liée au risque d’expulsion, le postulat implicite est que le fidèle est en situation irrégulière sur le territoire américain. Se pose alors la question spontanée : est-ce à l’évêque de légitimer, même indirectement, l’immigration illégale ? Au lieu d’offrir un soutien humain et spirituel pour un chemin de régularisation, le décret semble normaliser la condition de clandestinité, affaiblissant ainsi l’autorité de la loi civile et sapant le lien même entre la vérité et la charité évangélique.

La lettre épiscopale reconnaît que « la crainte de mesures coercitives de la part des autorités d’immigration peut empêcher certains fidèles d’accomplir leur obligation dominicale », et qu’ils sont donc dispensés de l’obligation elle-même. Mais cette logique cache une profonde ambiguïté : si la crainte est liée au risque d’expulsion, le postulat implicite est que le fidèle est en situation irrégulière sur le territoire américain. Se pose alors la question spontanée : est-ce à l’évêque de légitimer, même indirectement, l’immigration illégale ? Au lieu d’offrir un soutien humain et spirituel pour un chemin de régularisation, le décret semble normaliser la condition de clandestinité, affaiblissant ainsi l’autorité de la loi civile et sapant le lien même entre la vérité et la charité évangélique.

Sous le couvert de l’attention pastorale, se cache une forme dangereuse de paternalisme clérical. On suppose que la seule façon de protéger les fidèles est de suspendre une obligation fondamentale de la vie chrétienne – la participation à la célébration eucharistique – plutôt que de renforcer le sens de la responsabilité personnelle, la collaboration avec les autorités légitimes et l’intégration dans le tissu civil. C’est le triomphe de la « compassion administrative » sur la vérité évangélique : une attitude qui évite les questions inconfortables et abdique la mission prophétique de l’Église. Qu’en est-il des droits des autres fidèles – peut-être des immigrants ou des citoyens résidant légalement – à assister à la messe dans un climat de sécurité et de légalité ? Et qu’en est-il du témoignage public de la foi, s’il est subordonné à la peur de l’autorité civile ?

Il ne s’agit pas de minimiser la souffrance des migrants ni de prôner l’obéissance aveugle aux autorités civiles. Mais il faut clairement reconnaître que la justice, y compris la justice sociale, ne peut être recherchée par des exemptions aveugles ou des indulgences collectives. Une telle dispense risque de devenir, en fait, un encouragement à rester sans papiers, alimentant un système déjà miné par une érosion croissante de la coopération et de la confiance entre l’Église catholique et l’État. De tels documents revêtent inévitablement une dimension politique et, en tant que tels, soulèvent des questions quant à leur pertinence. Il est tout à fait déplacé qu’un évêque assume le rôle d’intervenir aussi directement dans le débat public, déguisant en acte pastoral ce qui est en réalité une prise de position idéologique. Si une loi est considérée comme injuste, la voie appropriée n’est pas la légitimation implicite de la désobéissance, mais l’utilisation des outils fournis par l’ordre démocratique : le dialogue politique, les appels juridiques, la mobilisation civile.