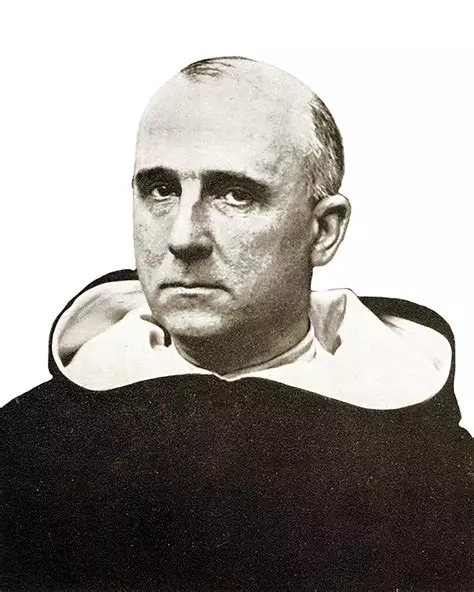

L’abbé Christophe Vigneaux a rédigé une petite biographie du père Garrigou-Lagrange sur Res Novae. En voici un extrait :

[…] La grande polémique où il se signala fut celle de la « Nouvelle Théologie ». Dès l’entre-deux-guerres, plusieurs penseurs catholiques, en premier lieu des Jésuites, avaient cherché à s’affranchir de la scolastique médiévale pour reformuler la doctrine de l’Église selon un langage à la fois plus proche des concepts modernes et inspiré des auteurs des premiers siècles de l’Église qui leur semblaient plus intéressants que saint Thomas. Ce courant eut une grande influence dans le clergé après le deuxième conflit mondial car ses principaux partisans, par exemple Henri de Lubac et Gaston Fessard, avaient acquis beaucoup de prestige en s’engageant dans la Résistance. Le Père Garrigou réagit vivement à ces théories dans un article, intitulé « La nouvelle théologie, où va-t-elle ? », paru dans la revue de son Université[25]. Pour lui, cela n’était rien de moins que la destruction de la foi catholique. Ces gens-là ruinaient l’autorité des conciles et des papes et ressuscitaient le redoutable modernisme. Il leur reprochait en particulier de ne pas utiliser les concepts d’Aristote en théologie. Il tenait aussi absolument à une vision traditionnelle du péché originel, commis par Adam et Ève dans le Jardin d’Éden, contre toute tentative de réinterpréter le dogme à la lumière de l’évolutionnisme darwinien.

Sa prise de position contre ces innovations lui valut d’être considéré dans l’après-guerre comme un théologien conservateur et sévère, l’incarnation d’une théologie rigide et portée à la censure. Encore aujourd’hui, il souffre de cette réputation. Son biographe, l’américain Richard Peddicord, a même écrit que son nom était désormais associé à « la rigidité théologique et la répression ecclésiastique. »[26]

Il fut ainsi tenu pour l’un des inspirateurs de l’encyclique Humani generis qui condamnait la nouvelle théologie en 1950. Il fut ensuite nommé consulteur du Saint-Office en 1955 et, à ce titre, donnait son avis sur les livres à autoriser ou interdire. Toutefois son intransigeance doctrinale ne l’empêchait pas d’avoir le souci d’être compris du plus grand nombre. On retrouve dans certaines de ses œuvres le sens pédagogique que ses élèves appréciaient tant chez lui. À côté d’ouvrages difficiles, il composa des livres accessibles dont le Père Loew, prêtre-ouvrier à Marseille, avoua s’être servi auprès des personnes les plus modestes :

« … lorsque, sans idée préconçue, simplement pour faire découvrir à mes petites voisines ou à un copain de travail le mystère de Dieu et celui de leur propre vie, je retournais à la source de la théologie, j’y voyais s’y dessiner les problèmes les plus substantiels aux problèmes les plus immédiats. Ainsi, au risque de faire sourire certains, la théologie qui se révélait la mieux adaptée et la plus neuve était celle de saint Thomas et de ses disciplines jusqu’à nos jours, un P. Garrigou-Lagrange, un Mgr Journet, un Gilson ou Maritain. »[27]

Cela ne doit pas nous surprendre car le Père Garrigou était un homme profondément bon envers les pauvres :

« Il compatissait profondément à la misère des nécessiteux. On le voyait bouleversé par les détresses dont il recevait les confidences au parloir. Il ne redoutait pas d’être exploité (et il le fut souvent), mais il craignait fort de manquer à des vrais pauvres. Et ceux-ci sont nombreux à Rome. »[28]

Il faut dire qu’il vivait lui-même dans la pauvreté la plus édifiante, occupant une cellule très simple sans meubles superflus, ni eau courante. Il était aussi très humble, qualité qui n’est hélas pas très courante chez les grands intellectuels même catholiques, et se soumettait en tout à la règle de son ordre : « Religieux exemplaire, écrit un de ses condisciples, il a fait toute sa vie l’édification de ses supérieurs et de ses frères par son obéissance simple comme celle d’un enfant, sa régularité, son assiduité au chœur, à l’oraison, à tous les exercices communs. »[29] Peddicord a écrit qu’il était « le résumé de la fidélité à l’idéal dominicain. »[30] […]