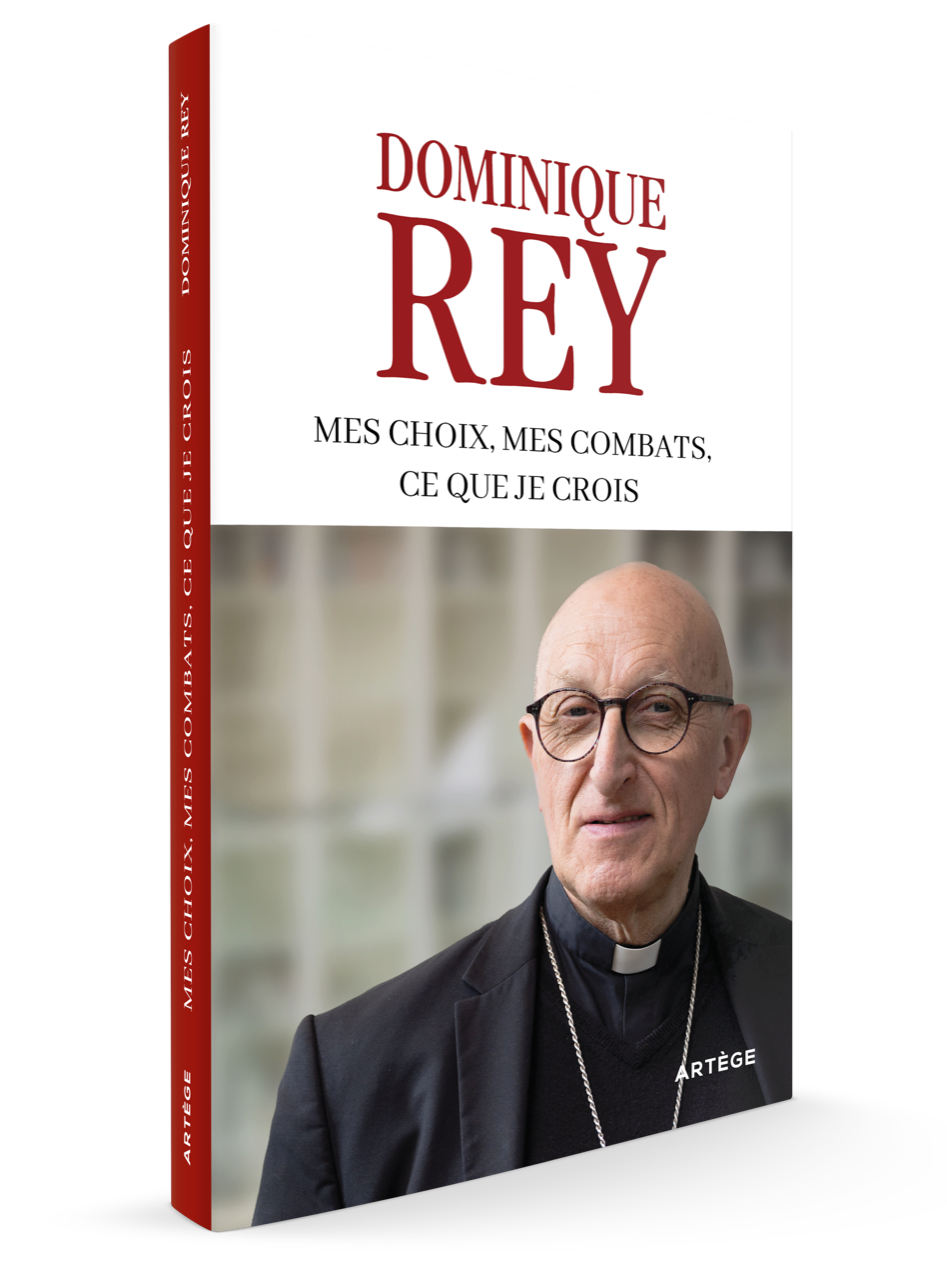

Dans un livre sans concession, Mgr Dominique Rey revient sur ses vingt-cinq ans d’épiscopat. Il partage ses convictions et les axes qui ont guidé ses choix, au fil d’entretiens menés avec les journalistes Henrik Lindell (La Vie) et Samuel Pruvot (Famille Chrétienne).

Mgr Rey a marqué durablement le diocèse de Fréjus-Toulon et l’Église de France par une stratégie pastorale originale : accueil de communautés nouvelles, dialogue avec le monde traditionnel, dynamisme missionnaire, engagement dans la société et parole forte sur l’enseignement catholique. Il a voulu une Église audacieuse et vivante, misant sur la mission et la fécondité spirituelle. Résultat : un séminaire florissant, des vocations nombreuses et une visibilité ecclésiale rare en France.

Percevant très tôt les évolutions de l’Église et les attentes d’une nouvelle génération, il a cherché à unir des courants souvent opposés, convaincu que la diversité pouvait servir la communion. Libre, souvent en avance, il a parfois dérangé par son style et son indépendance, mais toujours au service d’une même passion : l’annonce de l’Évangile.

Il y a un an, Mgr Dominique Rey a quitté la direction du diocèse de Fréjus-Toulon, à la demande du pape François, au terme d’une période difficile marquée par des incompréhensions et des tensions internes. Sa personnalité forte et son action résolument missionnaire avaient suscité, au fil du temps, autant d’adhésion que de réserves. Certains ont cherché à lui coller une étiquette politique, le réduisant à des catégories étrangères à sa démarche spirituelle. En réalité, Mgr Rey a toujours refusé d’être enfermé dans un camp : son engagement a été guidé avant tout par la liberté intérieure et le désir de servir l’Église dans toute sa diversité.

Ce livre, fruit d’entretiens sans détour, offre à Mgr Rey l’occasion d’éclairer son parcours, de revenir sur ses intuitions et les combats qu’il a menés, non pour se défendre, mais pour nourrir une réflexion de fond sur l’avenir de l’Église et sa présence dans le monde contemporain. On peut ne pas partager toutes ses positions, mais les questions qu’il pose — sur la mission, la liberté, la gouvernance et la fidélité à la tradition — demeurent essentielles et appellent un véritable débat ecclésial.

Mgr Rey est évêque émérite de Fréjus-Toulon depuis le 7 janvier 2025. Ordonné prêtre en 1984, il avait été ordonné évêque le 17 septembre 2000.

Extraits publiés par Le Figaro Magazine :

Les raisons de sa démission

Samuel Pruvot et Henrik Lindell : À la demande du pape François, Dominique Rey a envoyé sa démission à Rome le 7 janvier 2025. La fin définitive de cet épiscopat long d’un quart de siècle a été accompagnée par des cris de victoire et des soupirs de soulagement de ceux qui le critiquaient […] Pourquoi, au juste, Dominique Rey devait-il démissionner ? Contrairement à ce que suggèrent nombre d’enquêtes journalistiques critiques et sérieuses à l’égard de l’évêque, une réponse précise ou objective à cette question est difficile à obtenir. Le rapport de la visite apostolique n’a pas été rendu public et ne le sera jamais. Mais l’homme n’a pas commis d’abus et n’a jamais eu affaire à la justice pour des faits qu’il aurait couverts. Si sa gestion était parfois critiquée en interne, par exemple pour une organisation notoirement « bordélique », et si certaines nominations et ordinations pouvaient surprendre plus d’un, y compris au Vatican, il nous semble difficile de prouver que Dominique Rey a commis de véritables fautes graves nécessitant son départ.

Mgr Dominique Rey : Fin 2024, le nonce m’a informé que le pape François me demandait de déposer ma charge d’évêque diocésain de Fréjus-Toulon. Par fidélité au successeur de Pierre, j’ai accepté de remettre la charge qui m’avait été confiée en l’an 2000 par Jean-Paul II. J’ai annoncé ma démission le 7 janvier 2025 et fait mes adieux au diocèse lors d’une messe d’action de grâce célébrée le 1er février au domaine de La Castille. […] Que m’a-t-on reproché ? […] La première critique qui m’a été faite concerne l’accueil très large, dans le diocèse, de communautés et de personnes parmi lesquelles beaucoup viennent de l’étranger. J’aurais fait preuve d’un manque de prudence et de discernement dans cet accueil, jugé trop large.

En effet, certaines communautés qui venaient de l’extérieur se sont révélées fragiles. Le deuxième reproche portait sur mon accueil de personnes et de groupes issus du monde traditionaliste, ce qui aurait fragilisé l’unité du diocèse. Troisièmement, ma gouvernance n’aurait pas été suffisamment collégiale. Enfin, le dernier reproche concernait l’équilibre financier du diocèse, qui connaissait effectivement, comme beaucoup de diocèses français, des difficultés économiques, en partie liées à la prise en charge des prêtres et communautés accueillies. Face aux incompréhensions, aux pressions et aux polémiques toujours néfastes pour l’unité de l’Église et suite à la demande du Saint-Père, j’ai remis ma charge et présenté ma démission. Le critère ultime de discernement reste pour moi celui de l’obéissance au successeur de Pierre.

J’ai été surpris par ces mises en cause, tant sur le fond que sur la forme. La requête explicite de ma démission a été une expérience crucifiante. Dans certaines décisions, j’ai pu manquer de prudence, ce que j’ai reconnu ; mais l’idée selon laquelle la gestion du diocèse a été globalement défaillante, au point de rendre mon départ nécessaire, m’a semblé injuste. […] Prenons le reproche récurrent concernant le nombre important de séminaristes accueillis dans mon diocèse. L’idée selon laquelle j’aurais manqué de prudence en acceptant trop facilement des séminaristes qui ne seraient pas aptes à exercer un ministère avait conduit le Vatican à suspendre 10 ordinations prévues en juin 2022. Nous avons accueilli dans la douleur cette décision, rarissime dans l’histoire de l’Église, alors que le profil des candidatures présentées par le recteur du séminaire pour l’ordination ne posait pas problème ! La preuve en est que les séminaristes qui avaient été bloqués en 2022, puis en 2023, ont tous été appelés à l’ordination, à une exception près, par l’évêque coadjuteur en 2024. Quel était donc le « manque de prudence » ?

Un évêque trop à droite ?

Samuel Pruvot et Henrik Lindell : Entre Dominique Rey et la politique, le péché originel remonte à l’été 2015. La pomme a été croquée à la Sainte-Baume, symboliquement dans le jardin de Marie-Madeleine. Chacun se souvient de la polémique qui s’est mise à enfler à la suite de l’invitation de Marion Maréchal Le Pen, alors jeune députée frontiste, à une table ronde d’une université d’été organisée par l’Observatoire socio-politique (OSP) de Fréjus-Toulon. À l’origine, ce think tank catholique créé en 2005 par Mgr Rey était destiné aux nouvelles générations catholiques désireuses de conjuguer engagement politique et foi religieuse à travers la doctrine sociale de l’Église. Une initiative diocésaine qui trouvera une audience nationale à l’heure de la Manif pour tous. En août 2015, les médias s’emballent en soulignant que Mgr Rey a « brisé un tabou » en donnant officiellement la parole au Front national.

Mgr Dominique Rey : J’ai toujours pensé que l’Église devait s’investir dans la politique. Je ne parle pas évidemment d’une implication politicienne, mais de la nécessité pour l’Église de se prononcer sur des choix de société, dans la fidélité à sa doctrine sociale et à une certaine vision de l’homme, et du bien commun. Cet engagement me semble vital dans une période où ce bien commun est mis en cause par l’individualisme, la fragmentation sociale qui débouche sur le communautarisme et les regroupements affinitaires. […] Ma mission d’évêque m’a donné l’occasion de rencontrer des personnalités politiques de tout bord, et j’ai cultivé les occasions d’échanger avec des gens qui ne pensaient pas du tout comme moi. Certains médias se sont focalisés sur telle ou telle rencontre faite avec des personnalités qui ne sont pas « politiquement correctes » et m’ont taxé d’« évêque ultraconservateur, proche de l’extrême droite ».

Mais je ne suis membre d’aucun parti ni affilié à une tendance politique, et ma mission de prêtre et d’évêque est aussi d’être au contact de personnalités publiques, non pas en raison d’affinités politiques, mais bien parce qu’elles ont choisi d’œuvrer au bien commun. J’ai eu l’occasion de rencontrer tout l’éventail des tendances politiques, de la droite nationale à la gauche radicale. Tous les élus participent à la représentation nationale, leurs idées méritent donc d’être réfléchies, partagées ou contestées. L’Église a la responsabilité d’exprimer son opinion et ses positions sur les grands sujets de société. […] En invitant Marion Maréchal Le Pen, mon objectif, comme je l’ai fait avec des personnalités issues d’autres courants politiques, n’a jamais été la promotion de tel ou tel parti ou candidat. […] Fin 2015, comme aujourd’hui, le RN faisait partie du paysage politique français, surtout dans le sud de la France. Ce parti représentait 30% de l’électorat français et, dans le Var, plusieurs communes, comme Fréjus, étaient dirigées par des maires appartenant au RN. Par ailleurs, sept députés du Var sur huit sont aujourd’hui issus du RN.

Le défenseur de la vie

Samuel Pruvot et Henrik Lindell : Mgr Rey ne veut pas croire seulement en Dieu mais en l’homme. Il fait partie de cette frange de l’épiscopat qui n’a pas hésité à soutenir ouvertement la Manif pour tous au nom d’une certaine idée de l’homme héritée du judéo-christianisme. […] D’autres sujets sociétaux brûlants sont sur la table. On pense évidemment au projet de loi sur la fin de vie voté le 27 mai 2025 à l’Assemblée nationale. Mgr Rey, encore une fois, fait partie des évêques qui montent au créneau pour dénoncer la création d’un droit à l’aide à mourir.

Mgr Dominique Rey : L’homme contemporain en errance de lui-même, ne sait plus qui il est ni où il va, car il ne sait plus d’où il vient. Cette situation nous invite à retrouver les repères anthropologiques qui fondent notre humanité. L’Église ne peut fermer les yeux sur les débats actuels qui traversent notre société et qui mettent en péril notre humanité. Ce n’est plus la rédemption qui est remise en cause dans les débats, mais la création elle-même. En s’affranchissant du passé et de nos repères civilisationnels grâce aux prouesses technologiques, l’homme prétend se recréer lui-même. L’intuition de Jean-Paul II apparaît de plus en plus pertinente : le christianisme offre à la fois une vision de Dieu et une vision de l’homme.

Sans sombrer dans le catastrophisme, il faut bien constater que les instances chargées de transmettre et garantir une certaine culture de l’humain sont impactées et même prises en otage par des idéologies woke et LGBT. […] On assiste aujourd’hui à un processus de désinstitutionnalisation et de subjectivisation. La société postmoderne s’éloigne du religieux sur plusieurs aspects : d’abord la diminution des pratiques, puis un déclin des adhésions au contenu de la foi, et enfin l’éloignement des normes portées par la culture chrétienne. La société ne fonctionne plus suivant des principes chrétiens et n’est plus structurée par des organisations chrétiennes.

L’absolutisation de la liberté fait qu’on n’a plus peur de transgresser le sacré. Et les repères éthiques anthropologiques chrétiens s’écroulent dans ce contexte de grande violence symbolique […] Le subjectivisme dominant défend une conception faussée de la liberté. L’homme choisit d’être ce qu’il veut. Il décide qui doit vivre ; il décide où et quand il doit mourir ; il choisit sa sexualité : d’être un homme ou d’être une femme. C’est l’absolutisation de la liberté. On comprend que cette attitude est incompatible avec le fait de se recevoir d’un Autre, de recevoir de Dieu ce que l’on est, et rend impossible le bien commun.

[…] Cadeau de Dieu, la vie nous est confiée. À nous de l’assumer jusqu’au bout, à la fois en habitant notre quotidien et en lui donnant du sens. Advenir à soi-même prend toute l’existence. Mais je ne peux y parvenir que par la médiation d’autrui. Il n’y a pas d’identité sans altérité, mais aussi en assumant sa vulnérabilité et celle d’autrui, et par la charité fraternelle. Ce que je réprouve de toutes mes forces dans la proposition de loi relative à l’aide à mourir, c’est qu’au lieu d’accompagner la personne au terme de sa vie, dans sa fragilité, afin de l’aider à l’assumer, on lui propose d’interrompre sa vie. Pendant la Covid, une personne âgée privée de visite me confiait : « Pour m’empêcher de mourir, on m’empêche de vivre. »