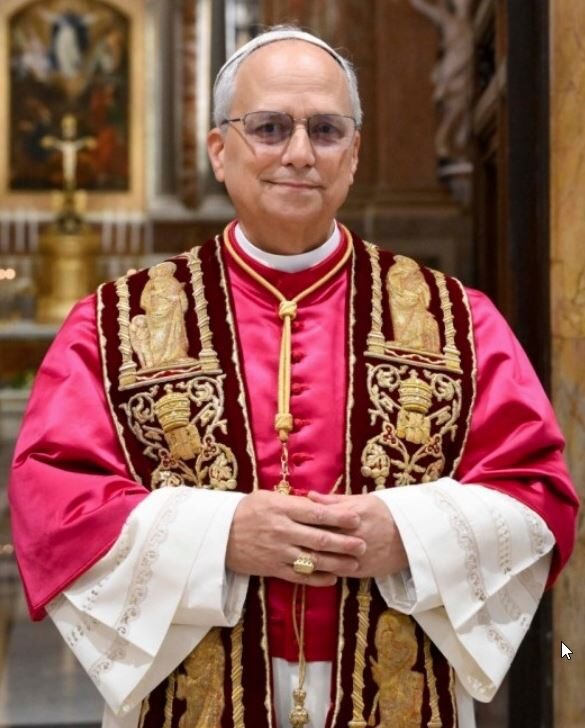

Intéressante lettre du pape Léon XIV sur les séminaristes, le sacerdoce, à l’occasion d’une Lettre au Grand Séminaire « San Carlos y San Marcelo » de l’Archidiocèse de Trujillo, à l’occasion du 400e anniversaire de sa fondation, séminaire où le pape a été professeur et directeur des études. En voici quelques extraits :

[…] Leur mission première demeure la même : être avec le Seigneur, se laisser façonner par Lui, Le connaître et L’aimer, afin de Lui ressembler. C’est pourquoi l’Église a institué des séminaires, lieux pour préserver cette expérience et préparer ceux qui seront envoyés servir le peuple saint de Dieu. De cette source jaillissent aussi les attitudes que je souhaite partager avec vous aujourd’hui, car elles ont toujours constitué le fondement sûr du ministère sacerdotal.

C’est pourquoi, avant toute chose, il est nécessaire de laisser le Seigneur éclairer nos motivations et purifier nos intentions (cf. Rm 12, 2). Le sacerdoce ne saurait se réduire à l’ordination, comme s’il s’agissait d’un but extérieur ou d’une solution de facilité à des problèmes personnels. Il n’est ni une fuite face à ce que l’on refuse d’affronter, ni un refuge contre les difficultés émotionnelles, familiales ou sociales ; il n’est ni une promotion ni une garantie, mais un don total de son être. C’est seulement dans la liberté qu’il est possible de se donner pleinement : liés par des intérêts ou des craintes, nul ne peut se donner entièrement, car « on est vraiment libre quand on n’est pas esclave » (saint Augustin, De civitate Dei , XIV, II, 1). L’essentiel n’est pas l’ordination, mais la véritable vie sacerdotale.

Considéré sous un angle mondain, le sacerdoce est souvent confondu avec un droit personnel, une charge distribuable ; il devient une simple prérogative ou une fonction bureaucratique. En réalité, il trouve son origine dans le choix du Seigneur (cf. Mc 3, 13), qui appelle avec une prédilection particulière certains hommes à participer à son ministère salvifique, afin qu’ils reflètent son image et témoignent constamment de leur fidélité et de leur amour (cf. Missel romain , Préface I des Ordinations). Ceux qui aspirent au sacerdoce pour des raisons futiles ont un fondement erroné et bâtissent sur le sable (cf. Mt 7, 26-27).

La vie au séminaire est un chemin de renouvellement intérieur. Nous devons laisser le Seigneur sonder nos cœurs et révéler clairement ce qui motive nos décisions. Avoir une intention droite, c’est pouvoir dire chaque jour, simplement et sincèrement : « Seigneur, je veux être ton prêtre, non pour moi-même, mais pour ton peuple. » Cette transparence se cultive par la confession fréquente, un accompagnement spirituel sincère et une obéissance confiante à ceux qui guident notre discernement. L’Église demande aux séminaristes d’avoir le cœur pur, de chercher le Christ sans duplicité et de ne pas être pris au piège de l’égoïsme ou de la vanité.

Cela exige un discernement constant. La sincérité devant Dieu et ses formateurs préserve de l’autojustification et permet de corriger à temps ce qui n’est pas conforme à l’Évangile. Le séminariste qui apprend à vivre avec cette clarté devient un homme mûr, libre de toute ambition et de tout calcul humain, libre de se donner sans réserve. Ainsi, l’ordination sera la joyeuse confirmation d’une vie configurée au Christ depuis le séminaire, et le début d’un cheminement authentique.

Le cœur du séminariste se forme par la communion personnelle avec Jésus. La prière n’est pas une activité secondaire ; c’est par elle que l’on apprend à reconnaître sa voix et à se laisser guider par lui. Ceux qui ne prient pas ne connaissent pas le Maître ; et ceux qui ne le connaissent pas ne peuvent ni l’aimer véritablement ni se conformer à lui. Le temps consacré à la prière est l’investissement le plus fécond de la vie, car c’est là que le Seigneur façonne les sentiments, purifie les désirs et fortifie la vocation. On ne peut parler de Dieu si l’on parle peu avec lui ! Le Christ se révèle de manière privilégiée dans l’Écriture Sainte. Il est nécessaire de l’aborder avec respect, avec un esprit de foi, en cherchant l’Ami qui se révèle en ses pages. […]

L’Église a toujours reconnu que la rencontre avec le Seigneur doit s’enraciner dans l’intelligence et devenir doctrine. C’est pourquoi l’étude est un chemin indispensable pour que la foi s’affermisse, devienne raisonnée et capable d’éclairer autrui. Ceux qui se préparent au sacerdoce ne consacrent pas leur temps aux études par simple érudition, mais par fidélité à leur vocation. Le travail intellectuel, et en particulier le travail théologique, est une forme d’amour et de service, nécessaire à la mission, toujours en pleine communion avec le Magistère. Sans étude approfondie, il n’y a pas de véritable ministère pastoral, car le ministère consiste à conduire les personnes à connaître et à aimer le Christ et, en lui, à trouver le salut (cf. Pie XI, Lettre encyclique Ad Catholici Sacerdotii , 44-46). On raconte qu’un séminariste demanda à saint Alberto Hurtado dans quoi il devait se spécialiser, et le saint répondit : « Spécialise-toi en Jésus-Christ ! » C’est là la voie la plus sûre : faire de l’étude un moyen de s’unir plus étroitement au Seigneur et de le proclamer clairement.

La prière et la recherche de la vérité ne sont pas des voies parallèles, mais un seul chemin menant au Maître. La piété sans doctrine se mue en une fragile sentimentalité ; la doctrine sans prière devient stérile et froide. Cultivez-les toutes deux avec équilibre et ferveur, sachant que c’est la seule façon de proclamer authentiquement ce que vous vivez et de vivre en cohérence avec ce que vous proclamez. Lorsque l’intellect s’ouvre à la vérité révélée et que le cœur s’embrase dans la prière, la formation porte du fruit et prépare à un sacerdoce solide et rayonnant.

La vie spirituelle et intellectuelle sont indispensables, mais toutes deux sont orientées vers l’autel, lieu où se construit et se révèle pleinement l’identité sacerdotale (cf. saint Jean XXIII , Lettre encyclique Sacerdotii Nostri Primordia , II). Là, dans le Saint Sacrifice, le prêtre apprend à offrir sa vie, à l’exemple du Christ en croix. Nourri par l’Eucharistie, il découvre l’unité entre le ministère et le sacrifice (cf. saint Paul VI, Lettre encyclique Mysterium Fidei , 4) et comprend que sa vocation consiste à être un sacrifice avec le Christ (cf. Rm 12, 1). Ainsi, lorsque la croix est accueillie comme partie indissociable de la vie, l’Eucharistie cesse d’être perçue comme un simple rite et devient le véritable centre de l’existence.

L’union avec le Christ dans le sacrifice eucharistique se prolonge dans la paternité sacerdotale, qui n’engendre pas selon la chair, mais selon l’Esprit (cf. 1 Co 4, 14-15). Être père n’est pas une action, mais un état . Un vrai père ne vit pas pour lui-même, mais pour les siens : il se réjouit de leur croissance, souffre lorsqu’ils s’égarent et les attend lorsqu’ils s’éloignent (cf. 1 Th 2, 11-12). De même, le prêtre porte en son cœur tout le peuple, intercède pour lui, l’accompagne dans ses combats et le soutient dans la foi (cf. 2 Co 7, 4). La paternité sacerdotale consiste à refléter le visage du Père, afin que quiconque rencontre le prêtre puisse percevoir l’amour de Dieu.

Cette paternité se manifeste par des attitudes de don de soi : le célibat comme amour inconditionnel pour le Christ et son Église, l’obéissance comme confiance en la volonté de Dieu, la pauvreté évangélique comme disponibilité à tous (cf. Concile Vatican II, Décret Presbyterorum Ordinis sur le ministère et la vie des prêtres , pp. 15-17), et la miséricorde et la force qui accompagnent les blessures et soutiennent dans la souffrance. C’est par ces qualités que le prêtre est reconnu comme un véritable père, capable de guider ses enfants spirituels vers le Christ avec fermeté et amour. Il n’existe pas de paternité tiède, ni de sacerdoce tiède.

Vous, candidats au sacerdoce, êtes appelés à fuir la médiocrité face à des dangers bien réels : la mondanité qui dissout la vision surnaturelle du réel, l’activisme épuisant, la distraction numérique qui vous prive de votre vie intérieure, les idéologies qui vous éloignent de l’Évangile et, non moins grave, la solitude de ceux qui tentent de vivre sans le presbytérat et sans leur évêque. Un prêtre isolé est vulnérable. La fraternité et la communion sacerdotales sont intrinsèques à la vocation. L’Église a besoin de pasteurs saints qui se donnent ensemble, non de fonctionnaires solitaires ; c’est seulement ainsi que vous pourrez être des témoins crédibles de la communion que vous prêchez. […]